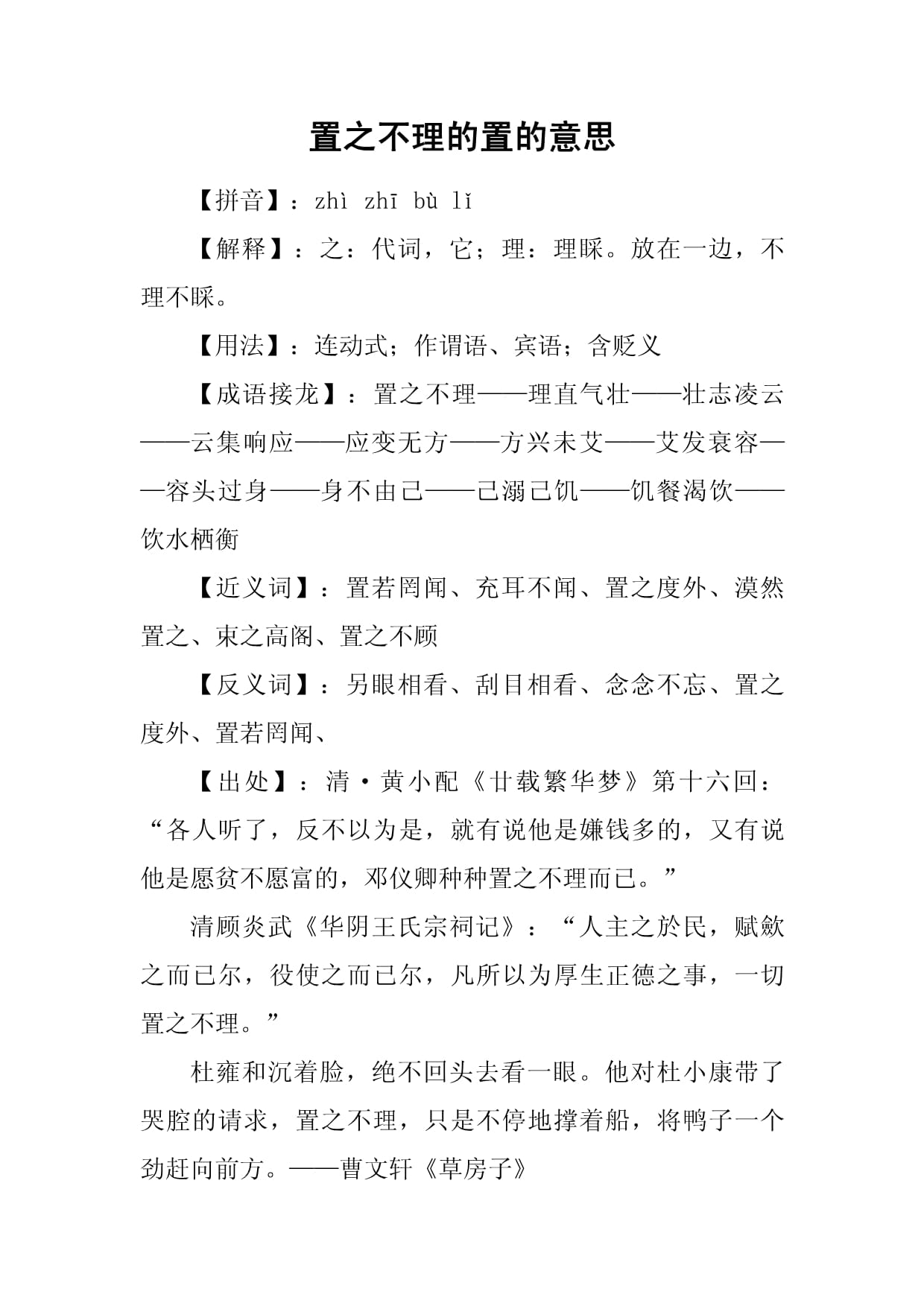

置之不理是什么意思

“置之不理”是一個漢語成語,拼音為zhì zhī bù lǐ。其意思是將某事物放在一邊,不去理睬,形容對某人或某事十分冷淡或不予關注。這個成語常用于描述對某些事情的忽視或不作為。

詳細解釋

- 字面意思:

- “置”意為放置;

- “之”是代詞,指代前面的事物;

- “不理”則表示不理睬、不關注。

整體意思可以理解為“把某事放在一邊,不去理會”。

出處與用法

這個成語的出處可以追溯到清代黃小配的小說《廿載繁華夢》,其中提到:“各人聽了,反不以為是,就有說他是嫌錢多的,又有說他是愿貧不愿富的,鄧儀卿種種置之不理而已。”這句話展示了人們對某些言論的冷漠態度。

近義詞與反義詞

- 近義詞:

- 置若罔聞

- 束之高閣

- 漠然置之

- 反義詞:

- 另眼相看

- 刮目相看

“置之不理”常用于日常交流中,表達對某些事情的不在乎或忽視態度。在現代社會中,這個成語也可以用來形容對社會問題或他人意見的冷漠反應。

置之不理的正確解釋

置之不理是一個漢語詞匯,拼音為 zhì zhī bù lǐ,意思是將某事物放在一邊,不去理睬或關注它。這個詞語的來源可以追溯到清代黃小配的小說《廿載繁華夢》,其中提到“各人聽了,反不以為是,就有說他是嫌錢多的,又有說他是愿...”。

解釋:

- 基本含義:置之不理的字面意思是“放在一邊不去理會”,通常用來形容對某事物不聞不問,不加理會的態度。

- 用法示例:在日常生活中,常常用來形容對某些問題或事情的忽視。例如,在社會交往中,某些違法行為如果被忽視,就可以說是“置之不理”。

置之不理強調的是一種消極的態度,表示對某事物的不重視或無視。

歇斯底里是什么意思

歇斯底里(拼音:xiē sī dǐ lǐ)是一個源自希臘語的外來詞,原意為“子宮”,在現代漢語中通常指情緒異常激動、舉止失常的狀態。這個詞常用于形容個體在受到過度刺激后,情緒失控的表現。

定義與歷史

定義

歇斯底里是一種精神障礙,表現為情緒的極度波動和身體的各種癥狀,通常與心理因素有關,如重大生活事件、內心沖突或情緒激動等。患者可能會經歷抽搐、軀體麻痹、感覺喪失等癥狀,但醫學檢查通常找不到相應的器質性損害。

歷史背景

在歷史上,歇斯底里曾被認為主要影響女性,古代醫學理論認為其根源與女性的生理結構(尤其是子宮)有關。19世紀,隨著醫學的發展,尤其是弗洛伊德的心理分析理論,歇斯底里的理解逐漸轉變為與心理狀態和社會環境的關系,而非單純的生理問題。

現代理解

在現代醫學中,歇斯底里這一術語已逐漸被更精確的診斷名稱所取代,如轉換障礙和分離障礙。醫學界現在更傾向于將其視為一種由心理因素引起的精神障礙,而非獨立的疾病。

歇斯底里不僅是一個醫學術語,也反映了社會文化對女性情緒和心理健康的復雜看法。

微信掃一掃打賞

微信掃一掃打賞