背水一戰的意思

背水一戰是一個漢語成語,源自西漢史學家司馬遷的《史記·淮陰侯列傳》。其字面意思是“背向水,進行戰斗”,比喻在絕境中與敵人決一死戰,形容沒有退路,必須拼盡全力以求生存。

成語的來源

背水一戰的典故發生在公元前204年,漢將韓信率領一萬士兵攻打趙國。當時,趙王和大將陳余在井陘口集結了二十萬大軍,準備迎戰。韓信為了誘敵深入,故意選擇背靠河水的陣勢,意在讓趙軍認為他處于絕境,從而引誘他們全力進攻。最終,韓信利用這一策略成功反擊,取得了勝利。

成語的含義

背水一戰的含義可以為:

- 絕境中的決戰:指在沒有退路的情況下,拼盡全力與敵人作最后的斗爭。

- 勇氣與決心:強調在困境中,只有將自己置于絕境,才能激發出更大的斗志和拼搏精神。

這個成語常用于形容在面臨重大挑戰或困境時,采取果斷行動,奮力一搏的決心和態度。

相關的近義詞

- 破釜沉舟:比喻下定決心,不留后路,拼死一戰。

- 孤注一擲:形容在極端情況下,冒險一搏。

背水一戰不僅在軍事上有其重要意義,也常被引申用于生活和工作中,鼓勵人們在面對困難時勇敢迎接挑戰。

背水一戰用來比喻什么

背水一戰這個成語源自中國歷史上著名的軍事故事,主要用來比喻在絕境中決一死戰的情形。其字面意思是“背靠水戰斗”,表示沒有退路,必須全力以赴,拼死一搏。

成語的來源與含義

- 歷史背景:背水一戰的典故出自《史記·淮陰侯列傳》,講述了漢朝名將韓信在與趙軍的戰斗中,采取背水列陣的策略。韓信的軍隊背靠河水,面對敵軍,意味著他們沒有退路,只能奮力作戰,最終取得了勝利。

- 比喻意義:這個成語比喻在絕對危險的情況下,必須拼死一戰才能獲得生存的機會。它強調了在困境中,只有將自己置于“死地”,才能激發出最大的勇氣和決心,爭取成功。

現代應用

在現代,背水一戰不僅用于軍事領域,也廣泛應用于生活和工作中。例如:

- 職場壓力:當一個人在工作中面臨巨大的壓力和挑戰時,可能會選擇背水一戰,全力以赴地完成任務。

- 重大決策:在生活中,當人們面臨重大的決策或轉折點時,可能會選擇背水一戰,勇往直前地追求自己的夢想。

總之,背水一戰這個成語不僅是一個歷史故事的形象描述,更是一種在面對困境和挑戰時所必須具備的精神和態度,提醒人們在困難面前要勇敢前行,不畏艱險才能獲得成功的機會。

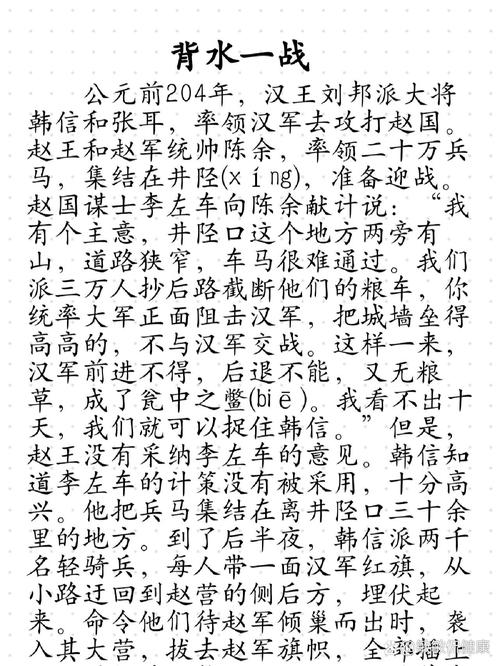

背水一戰故事

背水一戰是中國歷史上著名的軍事典故,源自西漢時期的井陘之戰。這場戰役發生在公元前204年,由漢將韓信指揮,面對趙國的強大軍隊,韓信采取了背水列陣的策略,最終以少勝多,取得了決定性的勝利。

故事背景

在楚漢相爭的時期,漢王劉邦派遣韓信攻打趙國。趙王歇和大將陳余在井陘口集結了約20萬兵力,準備迎戰韓信的軍隊。韓信當時的兵力僅有約1萬人,處于明顯劣勢。

戰役經過

1. 部署陣勢:韓信在離井陘口約30里的地方安營,故意讓士兵背靠河水列陣,形成“背水陣”。這種陣勢意味著一旦戰斗開始,士兵們將沒有退路,必須拼死作戰。

2. 誘敵深入:韓信派出2000名輕騎兵,趁夜潛入趙軍營地,待趙軍出擊時迅速攻入,拔掉趙軍的旗幟,換上漢軍的旗幟。

3. 激戰展開:天亮后,韓信率軍主動出擊,趙軍見漢軍背水列陣,認為韓信犯了兵家大忌,便大笑而不以為然。隨著戰斗的展開,韓信假裝敗退,誘使趙軍追擊。

4. 反擊時機:當趙軍全力追擊時,韓信的主力部隊在河邊突然轉身反擊,背水陣的士兵因無退路而奮勇作戰,士氣高漲。

5. 趙軍潰敗:與此同時,韓信的輕騎兵成功突襲了趙軍營地,趙軍發現營中插滿了漢軍的旗幟,軍心大亂,最終全軍潰敗,陳余被殺,趙王歇被俘。

成語來源與意義

“背水一戰”這一成語由此而來,意指在絕境中決一死戰,強調在沒有退路的情況下,士兵們會更加拼命以求生存。這一戰役不僅展示了韓信的軍事才能,也體現了“置之死地而后生”的戰略思想,成為后世軍事和管理領域的重要借鑒。

背水一戰的成功,至今仍被視為激勵人們在困境中奮發向上的精神象征。

微信掃一掃打賞

微信掃一掃打賞