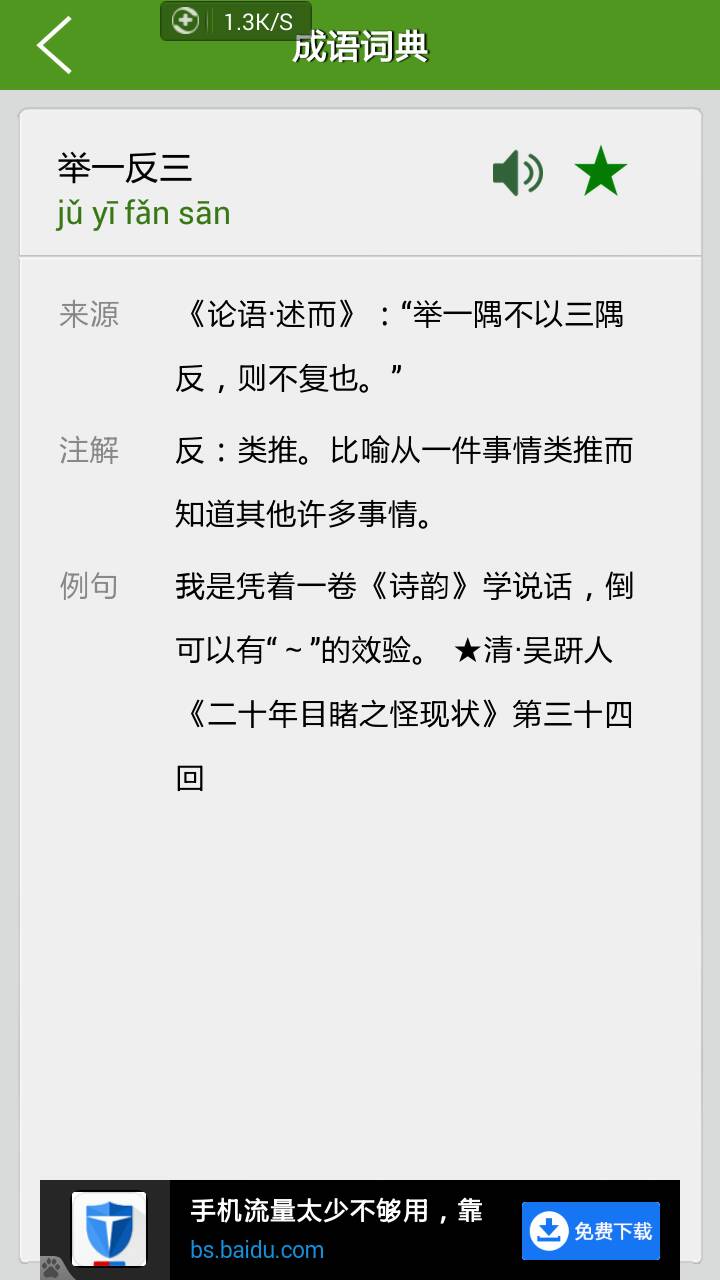

舉一反三是什么意思

“舉一反三”是一個漢語成語,意思是從一件事情類推而知道其他許多事情。這個成語的來源可以追溯到《論語·述而》,孔子曾說:“舉一隅不以三隅反,則不復也。”這句話的意思是,如果我舉出一個角,你們不能推想到其他三個角,那么我就不會再教你們了。

成語的解釋:

- 字面意思:舉出一個例子(“舉一”),然后通過這個例子推導出其他相似的情況(“反三”)。

- 引申意義:形容一個人的學習能力強,能夠通過已知的知識推導出新的知識,體現了靈活的思維和深刻的理解能力。

近義詞:融會貫通、觸類旁通。

反義詞:囫圇吞棗、不求甚解、淺嘗輒止。

在實際應用中,“舉一反三”常用于教育和學習的場合,強調學生應具備主動思考和類推的能力,以便更好地掌握和運用所學知識。

舉一反三的正確解釋

“舉一反三”是一個源自《論語》的成語,其基本含義是通過了解一件事物的情況或道理,推導出其他相似事物的情況或道理。這個成語強調了類推和聯想的能力,形容一個人善于從已知的知識中推導出未知的知識。

成語的來源與解釋

- 來源:成語“舉一反三”出自《論語·述而》,孔子曾說:“舉一隅不以三隅反,則不復也。”這句話的意思是,如果我給你舉出一個例子,你應該能夠靈活地推想到其他幾個相關的例子;如果不能,那么我就不會再教你了。

- 解釋:在現代漢語中,“舉一反三”通常用來形容一個人學習能力強,能夠通過一個例子推導出多個相關的知識點。這種能力不僅適用于學習,也適用于解決問題和思考的過程。

相關概念

- 觸類旁通:這是與“舉一反三”相近的表達,指的是通過接觸某一方面的事物,能夠理解和推知其他相關事物的道理。它強調了知識之間的相互聯系和貫通。

- 學習方法:在學習過程中,掌握“舉一反三”的能力可以幫助學生更好地理解和應用知識。通過類推,學生可以將所學的知識靈活運用到不同的情境中,從而提高學習效率和效果。

“舉一反三”不僅是一個成語,更是一種思維方式和學習方法。它鼓勵人們在學習和生活中,善于從已知推導未知,靈活運用所學知識,以達到更深層次的理解和應用。

舉一反三最簡單的解釋

“舉一反三”是一個成語,源自《論語·述而》,其基本意思是通過了解一件事情,能夠推導出其他類似的事情。它強調的是一種類推能力,即從已知的情況推知未知的情況。

成語解釋

- 定義:舉一反三指的是從一件事情類推而知道其他許多事情,形容人善于由此及彼,能夠觸類旁通。

- 出處:該成語出自《論語·述而》,孔子曾說:“舉一隅不以三隅反,則不復也。”這句話的意思是,如果一個人不能從一個例子推導出其他相似的情況,那么老師就不會再繼續教他了。

應用

在日常生活中,“舉一反三”常用來形容那些具有高度概括和遷移能力的人,他們能夠從有限的信息中洞察事物的本質,從而靈活地應用已有知識解決新問題。

總之,“舉一反三”不僅是學習中的一種能力,也是一種思維方式,強調通過已有知識推導出新的理解和應用。

微信掃一掃打賞

微信掃一掃打賞